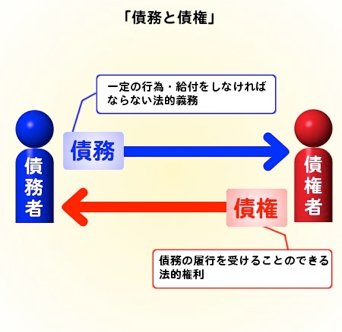

法律用語として債権・債務という言葉や,債権を有する人としての債権者,債務を負担する人としての債務者という言葉を聞きます。

この言葉のイメージとしては,お金の貸し借りに関する用語のような感じがありますが,法律的にはそういうわけではありません。

契約という言葉もよく聞かれると思いますが,これは約束の内で,法律が効力を認めたもののことです。

例えば,待ち合わせは約束ですが,一般的には契約とまでは扱われません。物の売買の約束は,通常は契約として扱われます。

売買が契約として扱われると,売主は物を渡す義務と代金を受け取る権利を得ますし,買主は物を渡して貰う権利と代金を支払う義務を負います。

これらの権利をそれぞれ債権,義務を債務と言います。

お金の支払の部分だけではなく,物の引渡についても債権や債務と呼ばれます。そして,このような契約では,売主と買主が互いに債権者であり,債務者でもあることになります。

お金の貸し借りの場合は,お金を借主に渡した時点で契約が成立するのが原則ですので,返す方(借主)が一方的に債務者であり,貸した方(貸主)が負っている債務はありません。返済期日まで待つ義務があるというふうには考えず,返済期日以降は返して貰う権利があると考えます。

それでは,お金を貸す義務や借りる権利というものは考えられるでしょうか。

当事者の合意でこのような契約をすることは可能ですが,お金を貸す側にとって,メリットがあるわけではなく,実例はほとんどないようです。

むしろ,融資を受けるために保証金や手数料が必要だ(つまり保証金や手数料を支払えばお金を借りる権利が発生する)という話は「融資保証金詐欺」と言われる詐欺の手口としてよく使われますので,そのような話があったときは,ご注意される必要があります。