今回は裁判の仕組みについて簡単に説明したいと思います。

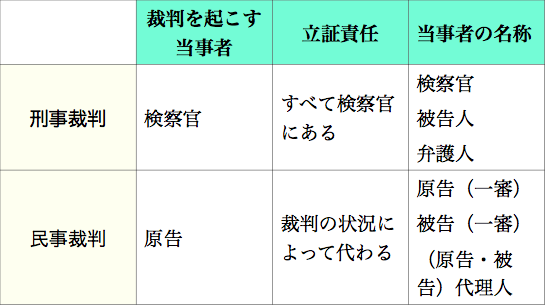

まず,裁判には大きく分けて,民事裁判と刑事裁判の2種類があります。

民事裁判は,当事者同士の争いを解決するための手続であり,刑事裁判は国家が犯罪を犯した人に対して刑罰を科す手続です。

民事裁判も刑事裁判も,訴えが提起され主張と立証を経て判決に至るという基本的構造は同じです。

しかし,それぞれの場面において,大きな違いがあります。

まず,訴えの提起について,民事裁判では紛争の解決を求める人であれば,基本的に誰でも行うことができます。第1審では訴えた方を原告,訴えられた方を被告と呼びます。

ところが,刑事裁判では訴えの提起(起訴)ができるのは,検察官という役職の公務員だけです(起訴された人は被告人と呼ばれます,「被告」ではなく「被告人」です)。起訴するかどうかの判断も原則として,検察官だけができ,例え被害者でも自ら起訴したり,検察官に起訴を強制することはできません。

ただし,不起訴処分に不服がある人は検察審査会に対する申立てができ,検察審査会が2回,起訴相当と判断すれば裁判所が選んだ指定弁護士が起訴手続を取ることになります。

次に主張と立証の場面において,民事裁判では局面毎に主張,立証責任が代わります。

例えば原告がお金を貸した事実を主張,立証すると,弁済したという事実は,被告が主張,立証する必要があり,これが立証できないと本当は弁済していても,お金を支払えという判決が出てしまいます。

一方,刑事裁判では,被告人を有罪にするために必要な事実は,すべて検察官に主張,立証責任があります。

例えば責任能力があることや正当防衛ではないことなども検察官に立証責任があります。

ただし,どう見ても正常な人の起こした犯罪や,一方的な暴行の場合,責任能力がないことや正当防衛であることについて,事実上,弁護人に立証の必要性が出てくることはあります。