交通事故などで症状固定という言葉が使われます。

一般的にはなじみのない言葉で,事故に遭った時に初めて聞く方も多いのではないかと思います。

怪我は時間の経過とともに回復します。

完全に回復すれば治癒ということになりますが,怪我によっては,完全に回復しないが,それ以上は良くならないという場合があります。

わかりやすい例としては,体の一部を切断したような場合,傷口が塞がっても切断した部分が元に戻せないと,完全な回復ということはありません。

どうしても消せない傷跡が残る場合や,外見上分からなくても,腕や足の動きが悪くなってしまうような場合もあります。

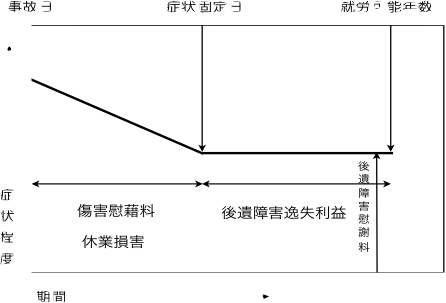

症状固定という言葉は,治癒した場合を含めこのような場合に使用され,損害賠償額計算の基準として使用されます。

以前に傷害慰謝料は入通院期間に基づいて計算されると書きましたが,その入通院期間というのは症状固定までの期間になります。

それ以降の慰謝料は,後遺障害慰謝料として後遺障害の重さによって決まります。

また休業損害の期間も原則として症状固定までの期間とされます。

ただし,完全に治癒した場合や,後遺障害の程度が軽い場合,症状固定前でも一部,就労が可能であるとされる場合もあります。

後遺障害の認定は,自賠責保険や労災保険によって行われますが,等級が定められており,その等級ごとの労働能力喪失率というものも定められています。

原則として,事故前の収入に労働能喪失率をかけ合わせ,就労可能年数(原則67歳まで)に相当するライプニッツ係数をかけたものが,後遺障害逸失利益になります。

ライプニッツ係数をかける意味については,36号「お金を先に受け取るということ」で説明した通りです。

ただし,上記はあくまで原則ですので,実際の事故ではさまざまな例外があります。